いぼ痔(痔核)は、肛門に“ぷにぷに”とした膨らみや違和感として自覚されることが多い疾患です。

しかし、肛門にできた膨らみは、いぼ痔以外にもさまざまな原因が考えられ、診断によっては治療方針が大きく異なる場合もあります。

この記事では、肛門の”ぷにぷに”の原因やセルフケア方法、病院に行くべき症状について詳しく解説します。

肛門の“ぷにぷに”のできものはいぼ痔?考えられる4つの可能性

肛門に“ぷにぷに”としたできものを感じる場合、原因として以下の4つが考えられます。

- 内痔核:痛みは少なく出血メインの「中のいぼ」

- 外痔核:痛みや腫れが強い「外のイボ」

- スキンタグ:肛門皮垂「治った痔のなごり」

- 血栓性外痔核:急に硬く腫れて痛い「血栓」

これらはすべて肛門にできる代表的な病変です。それぞれの症状や病態など、詳しく解説していきます。

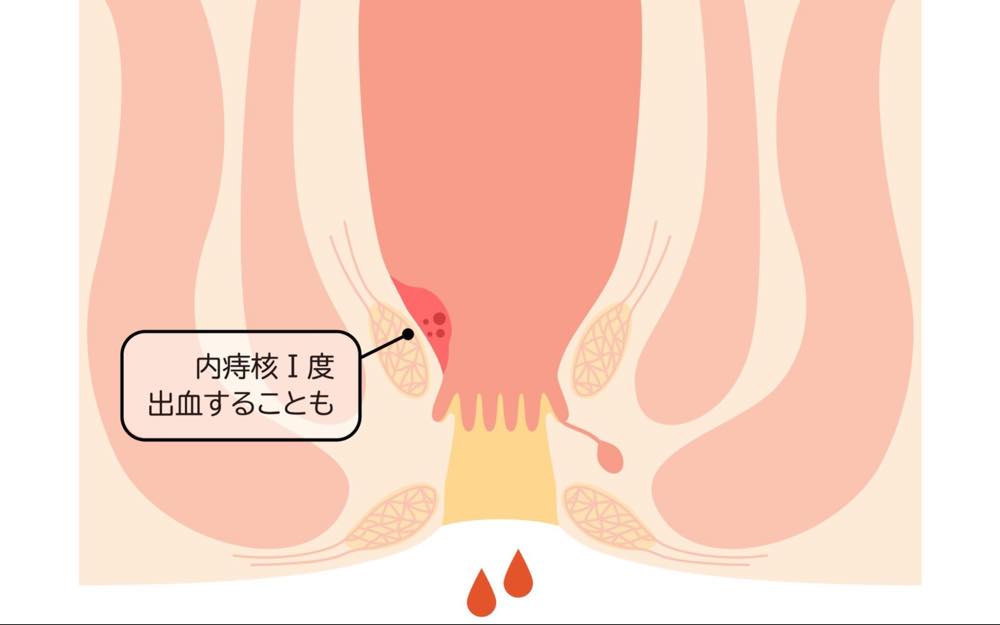

内痔核:痛みは少なく出血メインの「中のいぼ」

内痔核は肛門の内側1〜2cmの部位にできる痔核です。便秘や下痢などで肛門がうっ血し、血管組織が膨らんでいる状態を指します。

初期の内痔核では痛みがほとんどなく、排便時の鮮血が主な症状となります。

症状が進行すると排便時に痔核が肛門の外に脱出し、場合によっては指で押し戻す必要があるケースもあります。

軽症や脱出を伴わない内痔核の場合、排便習慣の改善や外用薬を中心とした保存的治療が基本です。

ただし、慢性的な違和感や頻繁な脱出が見られる場合、外科的治療が検討されることもあります。

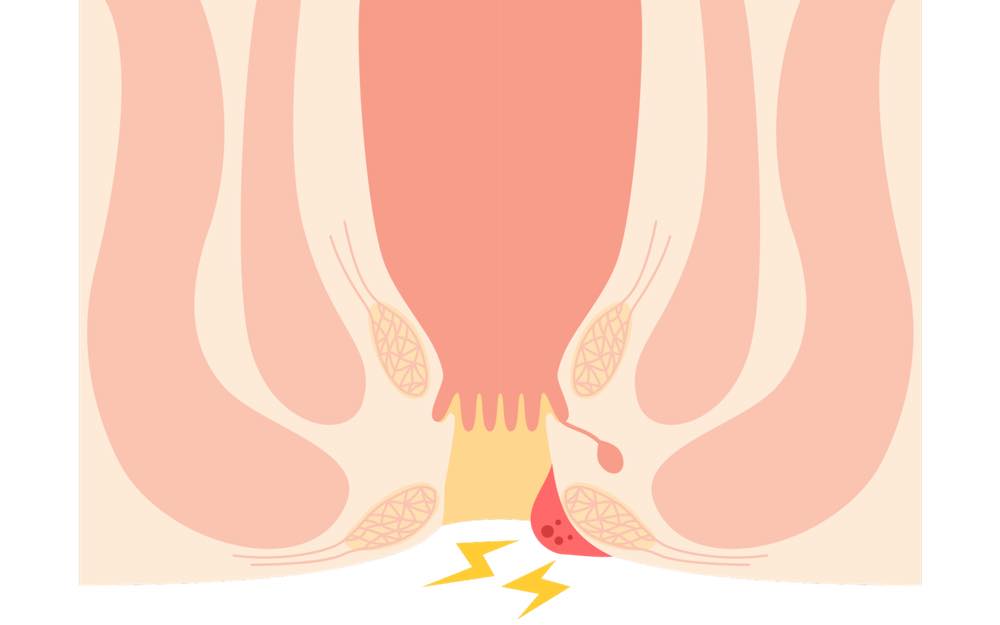

外痔核:痛みや腫れが強い「外のイボ」

外痔核は肛門の外側(皮膚部分)にできる痔核で、赤紫や黒色に近い血豆状の腫れが見られます。

外痔核を発症すると強い痛みや圧痛を伴いやすく、日常生活にも支障をきたす場合があります。

個人差はありますが、軽度のいぼ痔であれば、外用薬や生活習慣の見直しなどの保存療法により徐々に症状の改善が期待できます。

保存療法で改善しない、発症を繰り返す場合には、局所注射や手術などの外科的治療が検討されることもあります。

スキンタグ:肛門皮垂「治った痔のなごり」

スキンタグ(肛門皮垂)は、過去にできた痔核や裂肛などが治癒した後に、皮膚がのびたまま残っている状態を指します。

見た目はやわらかい“たるみ”のようで、痛みや出血はほとんどありませんが、不衛生によるかゆみや不快感を生じることがあります。

基本的に治療の必要はありませんが、違和感の持続や衛生管理が難しいなどの問題があれば、肛門科・肛門外科に相談するとよいでしょう。

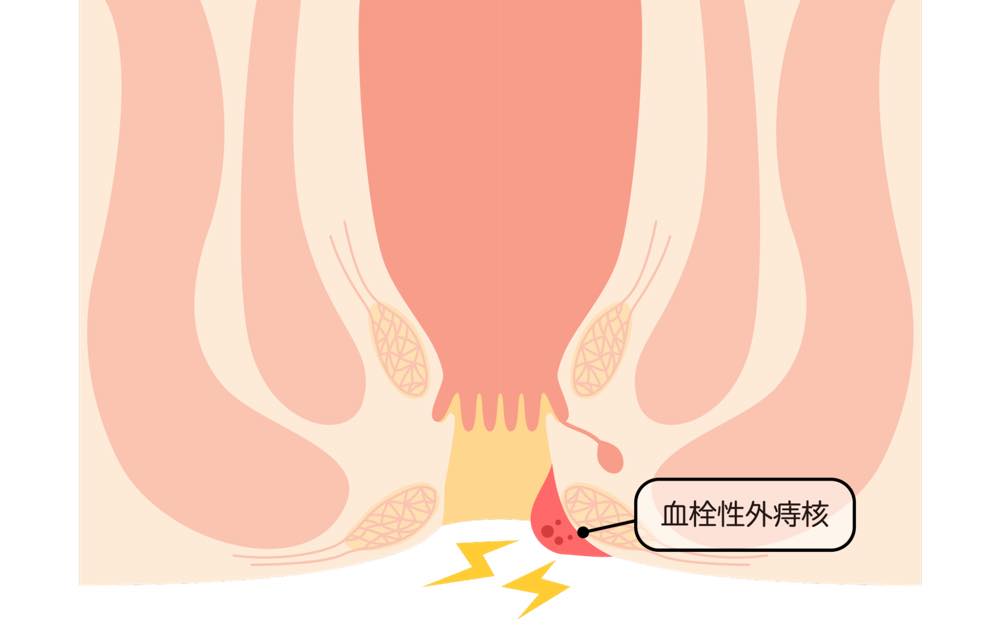

血栓性外痔核:急に硬く腫れて痛い「血栓」

血栓性外痔核は肛門外側の血管内に血栓(血の塊)が形成される病態です。見た目や触感から「血豆」と呼ばれることがあります。

急激に硬く腫れ、激しい痛みを伴いやすく、皮が破れて少量の出血が見られることもあります。

個人差はありますが、基本的には安静と外用薬の使用で徐々に腫れが引いていくことが多いです。

ただし、痛みが強く腫れが大きい場合は医療機関での診断が推奨され、重症例では外科的処置が必要となることもあります。

いぼ痔のセルフチェック|”ぷにぷに”の見た目や自覚症状

いぼ痔のセルフチェックでは、「排便時出血」「肛門の膨らみや腫れ」「違和感」の有無を中心に確認してみましょう。

下記の症状のいずれかに該当すれば、いぼ痔の可能性があります(※1)。

- 排便時の出血

- 排便時や腹圧をかけた際に肛門から膨らみが出る(脱出痔核)

- 肛門に違和感(腫れ、かゆみ、痛みなど)

- 肛門から粘液が出ることがある

なお、いぼ痔の症状は他の肛門疾患とも共通しており、自己判断による経過観察はリスクが伴います。

早期発見のためにも、肛門の異変を感じたら早めに医療機関を受診することが推奨されます。

いぼ痔と症状が似ている他の疾患に注意

いぼ痔と似た症状を呈する肛門疾患には、以下のものがあります。

- 裂肛(切れ痔)

- 痔瘻(あな痔)

- 直腸脱

- 腫瘍(直腸癌・肛門癌など)

いずれの疾患も、肛門部の出血や腫れ、痛みなどの症状が共通するため、鑑別には医療機関での検査が必要です。

それぞれの疾患の病態や特徴を詳しく解説していきます。

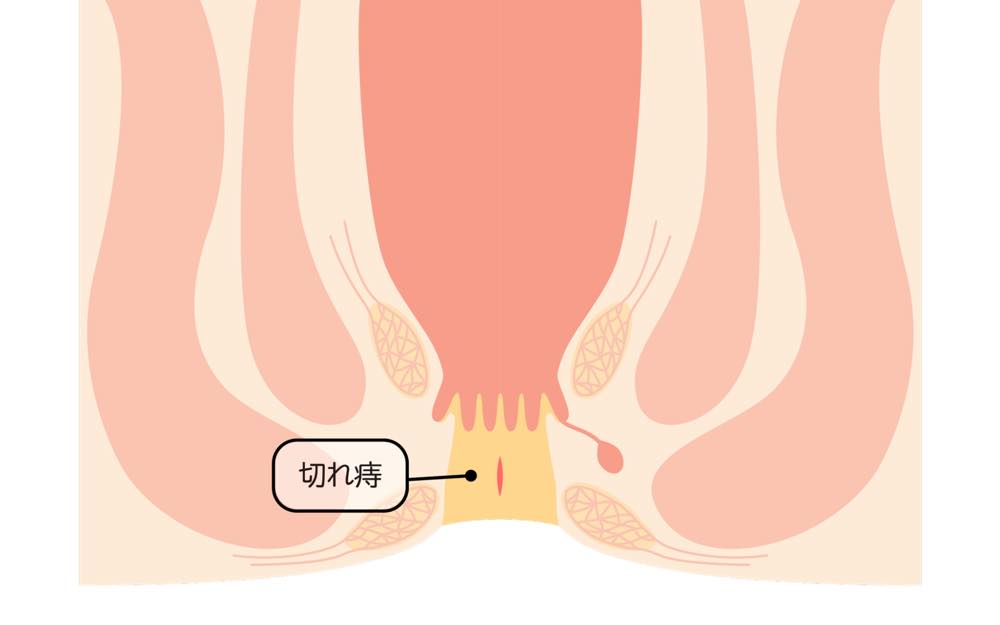

裂肛(切れ痔)

裂肛は、肛門上皮(肛門の皮膚)が切れて傷ができた状態を指し、俗に「切れ痔」と呼ばれています。

排便時の鋭い痛みは裂肛の特徴であり、肛門上皮の裂け目から鮮血を伴うことも少なくありません。

便秘や硬い便、強いいきみが原因となりやすく、20〜40代の女性に多いとされています。

裂肛は再発を繰り返すと、いぼ痔のような皮膚の膨らみ(見張りいぼ)や潰瘍が形成されることもあります(※1)。

痛みで排便を避けると便秘が悪化し、慢性裂肛に進行しやすいため、悪循環を防ぐためには早期治療が大切です。

(※1 参考)日本大腸肛門病学会|裂肛

痔瘻(あな痔)

痔瘻は、肛門周囲の皮下組織に感染や膿が生じ、瘻管(トンネル状の通路)を形成する疾患です。

腫れやしこり、膿の分泌、肛門部の違和感などが主な症状で、見た目や触感がいぼ痔と似ている場合があります。

また、クローン病のような慢性炎症性腸疾患が背景にあると複雑化しやすく、再発を繰り返し治療が難しくなることがあります(※1)。

痔瘻は基本的に手術が必要な疾患です。自己判断によるいぼ痔との区別は難しいため、症状に気づいたら速やかに受診することが推奨されます。

(※1 参考)難病情報センター|クローン病(指定難病96)

直腸脱

直腸脱は、肛門から直腸粘膜または全層が突出する疾患で、「何かが肛門から出ている」といった感覚が特徴的です。

いぼ痔の脱出と症状が似ていますが、直腸脱では直腸壁全体が脱出し、進行すると歩行困難や自然に戻らなくなる場合もあります(※1)。

直腸脱は根本的な改善が難しく再発率が高いため、治療は手術が第一選択です。

また、肛門の突出に加え、粘液や出血による下着の汚れや肛門の違和感なども受診の目安になります。

(※1 参考)日本大腸肛門病学会|直腸脱はどんな病気

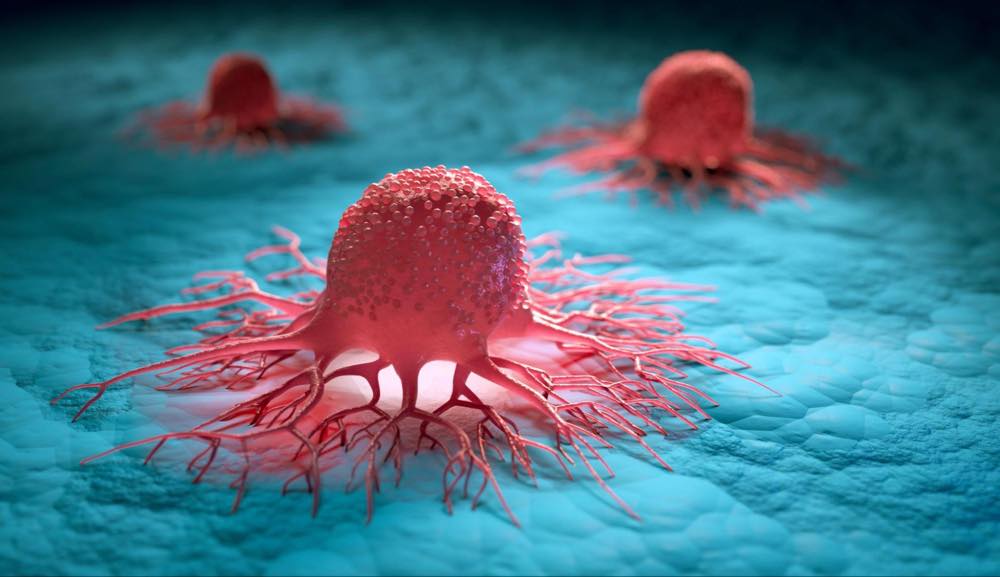

腫瘍(直腸癌・肛門癌など)

いぼ痔は良性疾患ですが、直腸癌や肛門癌などの悪性腫瘍は早期発見と治療が極めて重要です。

いぼ痔と悪性腫瘍は症状が似ており、特に排便時の出血や肛門のしこりは両者に共通します。

ただし、「硬く押しても戻らないしこり」「持続する少量の出血」「分泌液の増加」が見られる場合、悪性腫瘍が疑われます(※1)。

いぼ痔と悪性腫瘍では予後や治療方針が大きく異なります。痔だと思い込んで放置せず、早めに医師の診察を受けることが大切です。

痛くない軽度の”ぷにぷに”いぼ痔のセルフケア

痛みや出血の少ない軽度の“ぷにぷに”いぼ痔は、セルフケアで症状の緩和が期待できます。

基本となるセルフケアは、以下の3つです。

- 市販薬で症状を緩和

- 生活習慣の改善

- 肛門部を清潔に保つ

それぞれのポイントを順に解説します。

市販薬で症状を緩和

痛みや出血の少ない軽度のいぼ痔であれば、市販薬によるセルフケアで一定の症状改善が期待できます。

ステロイドを含む外用薬は炎症や腫れの軽減に有効であり、内痔核には坐薬、外痔核や肛門周囲には塗り薬を使い分けます。

市販薬には根本的に痔を治癒させる作用はありませんが、腫れ・かゆみ・出血・軽い痛みなどの症状の緩和には有効と考えられています。

軽度のいぼ痔は市販薬を使用しながら経過を見るのも選択肢となりますが、症状が長引いたり悪化する場合は医療機関の受診が必要です。

生活習慣の改善

いぼ痔の予防や悪化防止には、生活習慣の見直しが大切です。特に肛門への負担が大きい排便習慣では、以下のポイントを意識しましょう。

- 無理にいきまない

- トイレで長時間座らない

- 便意がないときは切り上げる

- 排便を我慢しない

便秘や下痢にならないよう、バランスの良い食事と適度な運動で腸内の働きを整えることも大切です。

また、長時間のデスクワークや車の運転は、肛門部がうっ血しやすくなるため、こまめに身体を動かし、血流を促す習慣を身につけましょう。

肛門部を清潔に保つ

肛門周囲の汚れは細菌感染や炎症のリスクがあるため、痔のケアや予防には衛生管理が欠かせません。

基本は毎日入浴し、肛門部は刺激を与えないよう無理にこすらず優しく洗います。

排便時はトイレットペーパーで強くこすらず、必要に応じて温水洗浄便座や湿らせたティッシュなどを活用しましょう。

脱出したいぼ痔を押し戻す場合は、感染予防のために手指を清潔にしてから静かに押し戻します。

強い痛みがある場合や、いぼ痔がうまく戻らない場合は、無理をせず医療機関での処置を受けてください。

いぼ痔を放置しても大丈夫?病院に行くべき症状一覧

セルフケアと経過観察で対応できるいぼ痔は、短期間で症状が落ち着き、出血や脱出もない軽度の場合を除き、放置は推奨されていません。

以下の表を参考に、該当する症状があれば、速やかに肛門科・肛門外科を受診しましょう。

| 受診を検討すべきいぼ痔の症状 | 解説 |

|---|---|

| 頻繁または大量の出血 | 持続的な出血は中等度以上の痔核や他疾患の可能性あり |

| 脱出が戻らない・何度も脱出する | 緊急性や進行度が高い可能性あり |

| 強い痛み、腫れ、発熱 | 激しい炎症や急性血栓を疑い医療介入が推奨 |

| 硬いしこりや膿の排出 | 痔瘻、膿瘍、腫瘍の疑い |

| セルフケアや市販薬でも改善しない | 中等症以上や他疾患の可能性あり |

| 排便時以外でも出血や違和が続く | 早期に他疾患との鑑別が必要 |

※1

「これくらいならすぐ治るかな?」と思っても、いぼ痔を自己判断で放置するのは基本的には望ましくありません。

上記に該当しなくても、他の疾患との見極めや重症化のリスクを考慮し、肛門部に異常を感じたら、念のため医療機関を受診するのが安全です。

妊娠や出産に伴う女性のいぼ痔は保存的治療が中心

妊娠中や出産前後の女性はいぼ痔を発症しやすく、主な要因として子宮増大による血管圧迫や血流うっ滞、ホルモン変化、分娩時の強いいきみが挙げられます。

妊婦や産婦の痔疾患では、食物繊維や水分摂取、排便習慣の見直しと外用薬による局所治療が基本です。

薬物治療は胎児・母体への安全性に配慮し、妊婦に実績のある安全性の高い外用薬が短期間使用されます(※1)。

原則として妊娠中は手術を避け、出産後の実施が検討されますが、やむを得ない場合は妊娠中期に行うこともあります。

軽度の痔であれば産婦人科でも対応できるため、気になる症状があれば妊婦健診時に相談するのが安心です。

よくある質問

いぼ痔や肛門の”ぷにぷに”についてよくある質問をまとめています。

いぼ痔は触らない方がいいですか?

感染や悪化の原因になるため、むやみに触らないようにしましょう。

いぼ痔が脱出し、痛みがほとんどない場合は、応急処置として清潔な手指で静かに押し戻しても問題ありません。

血栓性外痔核と痔血豆との違いは?

血栓性外痔核と痔血豆は、呼び方が異なるだけで意味はほぼ同じです。どちらも「血栓による急な腫れと痛みのある状態」を指します。

痛くない”ぷにぷに”のいぼ痔でも手術が必要ですか?

痛みがない軽度のいぼ痔は、基本的に手術は不要です。主に薬物療法や生活改善が中心となります。

まとめ

肛門の“ぷにぷに”したできものは、いぼ痔の可能性もありますが、原因によっては

治療方法は異なります。

- 市販薬やセルフケアで改善しない

- 痛みや出血が続く

- 硬いしこりや膿が出る

このような症状がある場合は、早めの受診が推奨されます。

筑波胃腸病院では、いぼ痔をはじめとする肛門疾患の診察を行っています。

忙しい方でも安心の短期滞在外科手術(適応条件あり)や、プライバシーに配慮した診療体制を整えています。

ご予約は待ち時間の少ない【ネット予約】がおすすめです。土日診療にも対応しております。

| 一般診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:45〜12:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 15:00〜17:30(受付17:00まで) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |

監修 鈴木 隆二 筑波胃腸病院 理事長

経歴

- 聖マリアンナ医科大学 卒業

- 東京女子医大初期臨床研究センター 研修医

- 東京女子医大消化器病 センター 外科 錬士

- 東京女子医大大学病医学 研究科 博士課程修了

- 東京女子医大消化器病 センター 外科 膵臓外科 助教

- 医療法人筑三会筑波胃腸病院 理事長