「痔の検査って何をするの?」

「安心して通える肛門科の選び方は?」

いぼ痔や肛門の違和感で受診を検討する際、このような疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。

この記事では、いぼ痔の検査、視診・触診・肛門鏡検査の流れ、診断方法や病院選びのポイントなどを解説しています。

受診前の疑問や不安を解消する一助としてご活用ください。

いぼ痔の種類と主な症状

いぼ痔とは、医学的には痔核と呼ばれる疾患で、肛門周囲の静脈がうっ血して腫れることで起こります。

発症には肛門への持続的な負担や血流障害が関与し、便秘や下痢、妊娠、長時間の座位などが主な原因です。

いぼ痔はできる場所によって、主に以下の2種類に分類されます。

- 内痔核(肛門の内側にできるいぼ痔)

- 外痔核(肛門の外側にできるいぼ痔)

それぞれ主な症状や特徴について詳しく解説します。

内痔核(肛門の内側にできるいぼ痔)

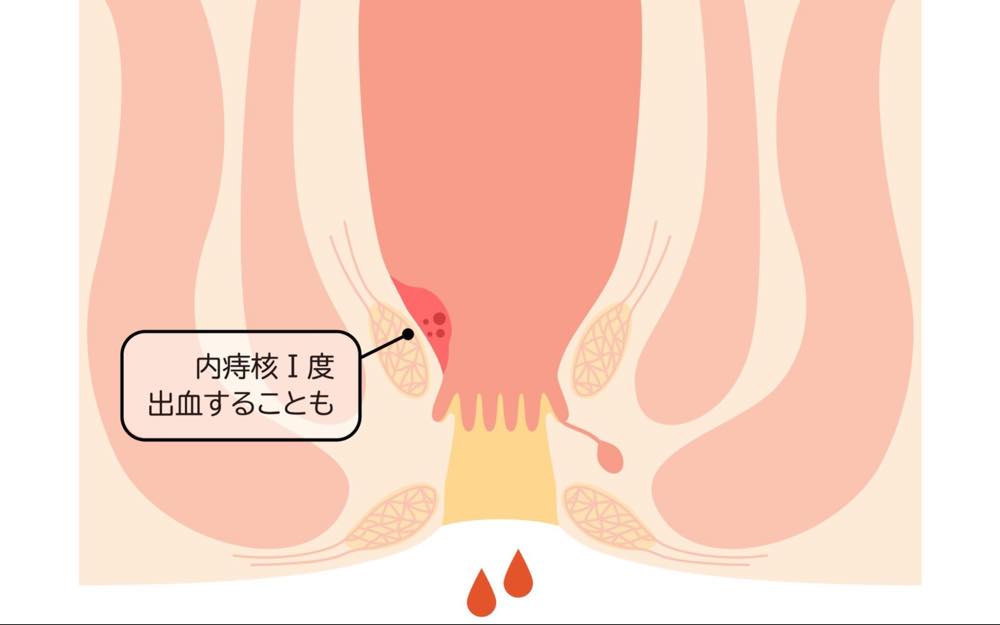

内痔核は肛門の歯状線(直腸と肛門の境目)より内側に発生する痔核で、排便時の出血や脱出が主な症状です。

内痔核は知覚神経が少ない部位にできるため、強い痛みは出にくいのが特徴です。

進行度はGoligher分類により、以下の4つの段階に分けられます(※1)。

- grade Ⅰ:排便時に痔核は膨隆するが、脱出はしない

- grade Ⅱ:排便時に痔核が脱出するが、排便後は自然に戻る

- grade Ⅲ:排便時に痔核が脱出し、手で押し戻す必要がある

- grade Ⅳ:常に痔核が脱出し、戻せない

内痔核は痛みを感じにくく放置されやすいですが、慢性的な違和感や頻繁な脱出がある場合は医療機関の受診が推奨されます。

(※1 参考)日本大腸肛門病学会|肛門疾患・直腸脱診療ガイドライン 2020年版

外痔核(肛門の外側にできるいぼ痔)

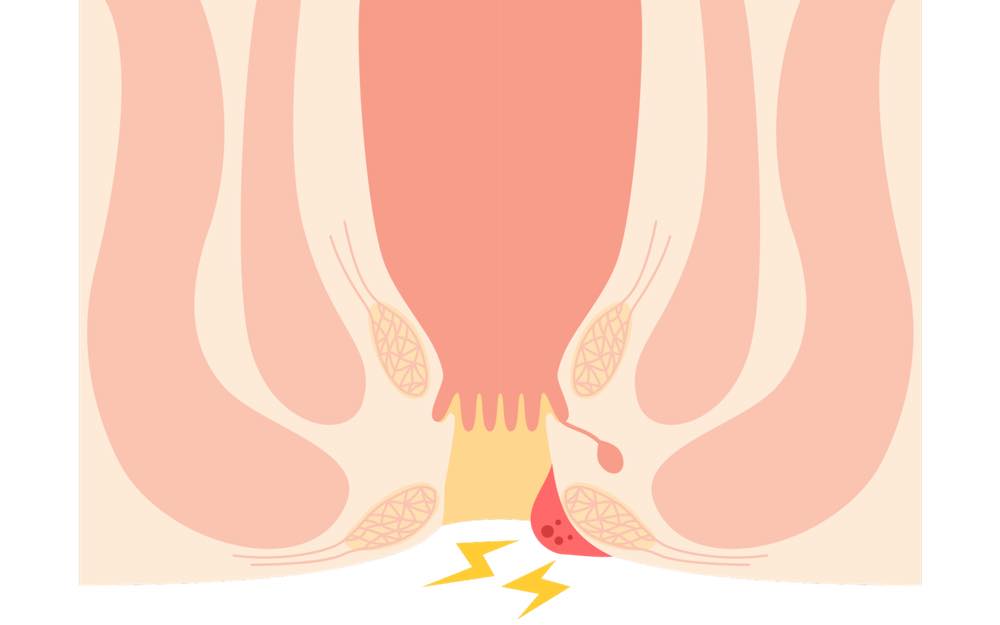

外痔核は、肛門の外側(皮膚部分)にできる痔核で、腫れや痛みが強く出やすい傾向があります。

肛門周囲の静脈に血栓が形成される血栓性外痔核では、突然発症する激痛と急速な腫れが典型的です。

外痔核の治療方針を決定する際には、血栓の有無や症状の程度が重要な指標となります。

症状が軽度であれば安静や鎮痛などの保存的治療が優先され、急性期を過ぎると血栓は縮小し、徐々に軽快に向かいます。

保存的治療を行っても激しい痛みが続く場合や改善が乏しいケースでは、外科的治療が検討されます。

いぼ痔の診断方法

いぼ痔の診断は、詳細な問診と肛門診察の組み合わせで行われます。

まず、問診で出血、脱出、痛みなどの自覚症状や排便習慣をヒアリングした後、以下を中心に直接肛門を診察・評価します。

- 肛門周囲の腫れ

- 出血部位

- 腫瘤の硬さや位置

- 歯状線の位置(内痔核・外痔核の区別)

- 炎症の有無

肛門の診察は、視診→直腸肛門指診→肛門鏡検査の順で進められることがほとんどです。

通常、自覚症状と肛門診察の所見が一致すれば、いぼ痔(痔核)と診断されます。

痔瘻や大腸がんなどの他疾患との鑑別が必要な場合は、便潜血検査や大腸内視鏡検査が実施されることもあります。

いぼ痔の検査

いぼ痔の診断では、まず外観や触診による基本的な診察から始まり、必要に応じて器具や内視鏡を使った検査が行われます。

主な検査は以下の通りです。

- 視診

- 直腸肛門指診(触診)

- 肛門鏡検査

- 大腸内視鏡検査(大腸がんの鑑別)

それぞれの検査の目的や方法について簡単にわかりやすく解説します。

視診

視診では肛門の外観を観察し、腫れや発赤、外痔核の有無、脱出の程度などを確認します。

血栓性外痔核のように痛みや腫れを伴う病変は、視診の段階で判断できることが多いです。

歯状線の内側にある内痔核は視診での確認は難しいものの、重症例や脱出を伴う場合は外から観察できることもあります。

視診は侵襲が少なく、肛門周囲の状態を迅速に把握できる基本かつ重要な初期検査です。

直腸肛門指診(触診)

直腸肛門指診は、医師が手袋を装着し肛門内に指を挿入して行う診察手技です。

肛門の状態を指で直接確認しながら、腫瘤の硬さや位置、括約筋の緊張度、圧痛の有無を詳細に評価します。

膨隆した内痔核や脱出した痔核は、元の位置に押し戻せるかどうかを医師が直接確かめます。

直腸肛門指診は内痔核と外痔核の鑑別にも有用で、一般的に肛門科の診察では必ず行われます。

肛門鏡検査

肛門鏡検査では、肛門鏡という専用器具を肛門に挿入し、肛門管内を拡大して観察する検査です。

内痔核や外痔核の正確な位置、大きさ、数を直視下で把握できるため、診察精度を向上させます。

また、直視下で出血リスクを示す異常所見も確認でき、治療効果の予測や出血管理にも役立ちます。

肛門鏡検査だけでは脱出の評価が難しい場合、排便時に力む動作を再現し、脱出の有無を確認する「怒責診」が行われることもあります(※1)。

(※1 参考)紅谷 鮎美|Ⅰ.肛門の診察法 ─肛門指診,肛門鏡検査,直腸鏡検査,S 状結腸内視鏡検査─

大腸内視鏡検査(大腸がんの鑑別)

いぼ痔の検査は肛門鏡検査や触診が中心ですが、大腸がんやポリープなどの他疾患が疑われる場合に大腸内視鏡検査が実施されます。

出血が持続する、黒っぽい血便が混じる、便通異常などの症状があれば、原因が痔核に限らない可能性があります。

大腸内視鏡検査では、大腸全体を細長いカメラで直視し、がんやポリープなどの異常を詳細に観察します。

特に40歳以上や便潜血検査が陽性の場合は、早期発見のために大腸内視鏡検査を積極的に受けることが推奨されています(※1)。

(※1 参考)厚生労働省|がん検診

いぼ痔の検査費用

肛門科・肛門外科では、視診・触診・肛門鏡検査までは診察料に含まれるのが一般的です。

健康保険の適用で3割負担の場合、初診料は2,000円〜3,000円程度が目安とされます。

大腸内視鏡検査をはじめ、追加の精密検査が必要な場合は別途費用がかかります。

以下は、当院における保険診療での大腸内視鏡検査費用の目安です。

| 検査内容 | 1割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|

| 大腸カメラ(観察のみ) | 約2,000円 | 約6,000円 |

| 大腸カメラ+生検+病理組織検査 | 約3,000~5,000円 | 約9,000~15,000円 |

| 大腸カメラ+ポリープ切除+病理組織検査 | 約7,000〜10,000円 | 約20,000~30,000円 |

実際の費用は検査内容や医療機関によって異なるため、詳細は事前に確認しておくのが安心です。

いぼ痔で受診する医療機関の選び方

いぼ痔の治療で安心して通える医療機関を選ぶために、以下の4つのポイントを紹介します。

- 専門性の確認

- 治療の選択肢と柔軟性

- プライバシーの配慮

- 女性専用外来や女性医師の在籍

過度なストレスを感じず、適切な治療を受けられる医療機関を選ぶ参考にしてください。

専門性の確認

肛門疾患は外科領域に含まれるため、外科分野の研修や臨床経験を積んだ医師が在籍する医療機関が望ましいです。

日本外科学会認定の専門医は、外科領域全般の研修と実践経験を積むため、肛門疾患の診療の基盤となります(※1)。

日本大腸肛門病学会や日本臨床肛門病学会に所属する医師は、肛門疾患に特化した取り組みを重視している姿勢が伺えます。

受診先を検討する際は、医師の専門領域や所属学会を確認してみるとよいでしょう。

(※1 参考)日本外科学会|専門研修プログラム整備基準(20201124変更)

治療の選択肢と柔軟性

いぼ痔の治療は、保存療法、外科的手術、注射療法(ALTA療法)など、多様な選択肢があります。

症状や患者の希望に応じて、幅広い治療選択肢を持つ医療機関であれば、無理のない納得した治療方針を検討しやすくなります。

手術を行う場合も、日帰りや短期入院など柔軟に対応できるか事前に確認しておくと安心です。

また、他科検査や専門医との連携体制が整っていることも、受診先を選ぶ上で重要なポイントとなります。

プライバシーの配慮

肛門疾患はデリケートな悩みであり、プライバシーに配慮した環境で安心して受診できる医療機関を選ぶことが大切です。

近年は早期受診を促すため、以下のような心理的負担を軽減する工夫を施す医療機関が増えています。

- 完全個室の診察室

- 名前を呼ばず番号で案内

- 症状を声に出さず伝えられる問診票

- 手術専用の待合スペース

- ネット予約で待ち時間を軽減

事前に電話やホームページでプライバシー配慮に関する取り組みを確認しておくと、不安が和らぎ、落ち着いて受診しやすくなるでしょう。

女性専用外来や女性医師の在籍

いぼ痔の診療に不安を感じる女性は、女性専用外来や女性医師のいる医療機関を利用するのも選択肢の一つです。

男性医師への抵抗感から受診をためらう方も、女性医師の対応であれば落ち着いて症状を伝えやすくなります。

近年は「女性医師が診察」「女性専用外来あり」などを公式に案内する医療機関が増えており、初診時に希望を伝えれば配慮してもらえるケースが一般的です。

リラックスして症状を話せる環境は、早期受診や適切な治療にもつながりやすくなります。

痔の診察はどんな感じ?触診の痛みと診察時の体勢

初めて痔の診察を受ける方にとって、肛門検査の痛みや診察時の体勢は不安に感じやすいポイントです。

少しでも安心して受診できるよう、以下の2点について解説します。

- 検査の痛みについて

- 診察時の体勢

事前に理解しておくことで、緊張や不安を和らげ、リラックスした状態で診察に臨めるでしょう。

検査の痛みについて

肛門の触診や肛門鏡検査では、痛みや不快感を抑えるために麻酔ゼリーや潤滑剤が使用されます。

医師は、患者の状態に応じて力加減を調整しながら慎重に行うため、強い痛みを感じることはほとんどありません。

炎症や裂肛がある場合は軽度の痛みや違和感がありますが、検査自体は短時間で終わります。

痔の検査で痛みへの不安感が強い場合は、遠慮なく医師や看護師に相談してください。

診察時の体勢

肛門診察では、プライバシーや羞恥心へ配慮しつつ、安全かつ正確に診察できる体勢が重要です。

一般的にはシムス体位が採用され、患者は右側を下に横向きで膝を軽く曲げ、体を丸めることで肛門を外側に露出させます。

下着はお尻が見える程度まで下げて、診察部位以外にはタオルをかけて隠しながら診察します。

医師は背中側から操作するため、診察中に顔を合わせることはほとんどありません。全身の力を抜き、リラックスして検査を受けましょう。

よくある質問

いぼ痔の検査についてよくある質問をまとめました。

痔の診察で毛の処理は必要ですか?

痔の診察では基本的に毛の処理は不要で、普段通りの状態で受診できます。

自己処理により炎症や感染が起こると、かえって診察の判断に影響することがあります。

Q.痔の検査で大腸がん大腸がんも発見できますか?

肛門鏡や直腸指診は直腸の一部までしか観察できないため、大腸全体のがん発見には不十分です。

大腸がんの発見には、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が必須となります。

Q.いぼ痔の検査に行く時の服装は?

いぼ痔の診察・検査は肛門部を露出させる必要があるため、下半身の着脱がしやすい服装が望ましいです。

基本的に、服装に関して特別な準備は必要ありません。

まとめ

いぼ痔の検査は、視診→直腸肛門指診(触診)→肛門鏡検査の流れを基本に、必要に応じて追加検査が行われます。

過度なストレスなく効果的な治療を受けるには、専門性や治療の選択肢、プライバシー配慮のある医療機関を選ぶことが大切です。

筑波胃腸病院では、いぼ痔をはじめとする肛門疾患の診察を行っています。

忙しい方でも安心の短期滞在外科手術(適応条件あり)や、プライバシーに配慮した診療体制を整えています。

ご予約は待ち時間の少ない【ネット予約】がおすすめです。土日診療にも対応しております。

| 一般診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:45〜12:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 15:00〜17:30(受付17:00まで) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |

監修 鈴木 隆二 筑波胃腸病院 理事長

経歴

- 聖マリアンナ医科大学 卒業

- 東京女子医大初期臨床研究センター 研修医

- 東京女子医大消化器病 センター 外科 錬士

- 東京女子医大大学病医学 研究科 博士課程修了

- 東京女子医大消化器病 センター 外科 膵臓外科 助教

- 医療法人筑三会筑波胃腸病院 理事長